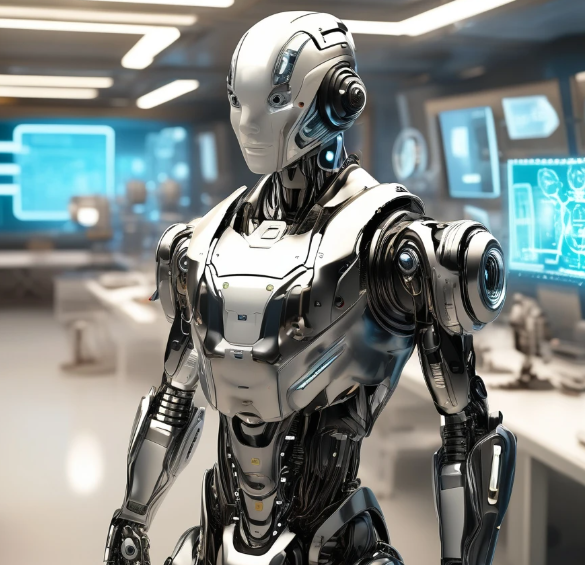

人形机器人的关键技术突破

硬件创新:

1.轻量化材料:碳纤维、钛合金降低重量,提升续航。

2.柔性关节:仿生肌肉(如气动人工肌肉)实现更自然的动作。

3.高效执行器:高扭矩电机支持精确运动控制。

能源管理:

1.高密度电池:固态电池技术延长工作时间。

2.低功耗设计:边缘计算芯片(如NVIDIA Jetson)减少云端依赖。

人机交互优化:

1.情感识别:通过微表情分析(如眼部动作)判断用户情绪。

2.触觉反馈:电子皮肤技术让机器人感知力度,避免捏碎脆弱物品。